Nach den Sammelbänden Feministisch streiten und Beißreflexe, die hohe Wellen in den Debatten linker, feministischer und akademischer Provenienz schlugen1, legt der Berliner Querverlag einen neuen Sammelband auf, der vom Historiker Vojin Saša Vukadinović herausgegeben wird und thematisch anschließt. Vukadinović war bereits als Autor an Beißreflexe beteiligt, tritt als scharfer Kritiker der Gender Studies und queerem Aktivismus hervor und schrieb unter anderem für Emma und Jungle World eingreifende Kritiken. Insgesamt zeichnet sich der Band durch ein breites Themenspektrum aus, das sich in 38 Beiträgen um die dem Untertitel entsprechenden Kategorien entfaltet und in 7 Sektionen untergliedert ist.

Vukadinović leitet den mit fast 500 Seiten recht voluminösen Essayband damit ein, dass „[d]er Genderfeminismus, der Antirassismus und der Queerfeminismus“ „Karikaturen geschlechter-, migrations- und sexualpolitischer Emanzipationsregungen“ seien. Diesen „pessimistischen Befund“ nimmt der Band „zum Ausgangspunkt, um über den Verrat an der Mündigkeit nachzudenken“. Das Spektrum der Kritik reicht von den nach „Euphemismen für Genitalverstümmelung“ suchenden AkademikerInnen über die fatale Deutungshoheit von Sprechort- und Kollektivierungskategorien, die mit der „Akzeptanz noch für die absurdesten Identitätsentwürfe“ zusammenfallen, bis zum Ausblenden und Marginalisieren von Antisemitismus. Weiter wird konstatiert, dass die Gender Studies unfähig seien, sich kritisch zum Jihadismus zu positionieren und dieser Disziplin nolens volens jeder „Bezug zur Wirklichkeit“ abhanden gekommen sei, während „Nizza, Berlin und Barcelona“ offenkundig die reale Wirkmächtigkeit des Jihadismus aufzeigten. Hierbei stellt Vukadinović Thomas Maul, Fathiyeh Naghibzadeh sowie Philippe Witzmann als Dissidenten heraus: diese ehemaligen Studenten der Gender Studies hätten bereits seit den 2000ern auf „Fehlentwicklung in Wissenschaft und Aktivismus“ hingewiesen, wobei deren „harsche, aber notwendige Kritik“ jedoch „ignoriert“ oder schlichtweg als Rassismus gebrandmarkt werde. Vukadinović schließt mit einer Klage an die der postmodernen Theorie entsprungenen Postcolonial und verwandten Gender Studies: so kennen diese nur noch „’Wahrheiten’“ und würden sich im höchsten Maß am „Verfall des Denkens“ beteiligen. Wie Vukadinović an anderer Stelle ausführt, ist ihm an einem Paradigmenwechsel gelegen, der sich wieder vermehrt aus der Tradition der zweiten Frauenbewegung speist.2

Wie Beißreflexe und Feministisch streiten trä gt auch dieser Band berechtigte Kritik an postmodernen Ansätzen und am politischen Aktivismus queerer Provenienz vor. Dass hierbei kaum grundsätzlich neue Argumente verhandelt werden, könnte man nun wie folgt deuten: die linke (und feministische) Debatte scheint ziemlich auf der Stelle zu treten, was sich in der stetigen Veröffentlichung von einführenden Sammelbanden und Debattensammlungen, die zum überwiegenden Teil Zweitverwertung darstellen, äußert. Deshalb sei hier auch auf eine deutliche Schwäche verwiesen, die schon die beiden Vorgängerbände auszeichnete: Die AutorInnen jonglieren zwar mit Universalkategorien, wie Freiheit, Mündigkeit und Wahrheit, die jedoch großflächig unbestimmt und undialektisch sowie unvermittelt nebeneinander stehen bleiben. Gerade dadurch liefern sie sich allzu leicht einer (dann auch berechtigten) Kritik durch postmoderne Positionen aus. Manche Argumente erscheinen damit als verlängerter Arm Maulscher Restvernunft, die zwar mit Buzzwords wie ‚Freiheit‘ und ‚Mündigkeit‘ um sich wirft, aber längst zum bloßen Jargon verkommen ist – was nicht allzu untypisch für zeitgenössische Positionen aus dem Spektrum der antideutschen bzw. ideologiekritischen Szene ist. Das ist jedoch keine Absage an das Buch, denn en détail bleiben einige der darin verhandelten Beiträge, Ausführungen und Kritiken sehr lesenswert, andere hingegen sehr grobschlächtig und theoretisch vage, wodurch sich insgesamt ein ambivalenter Leseeindruck einstellt. Polemiker wie Maul und Witzmann mögen durchaus in einigen Punkten berechtigte Einwände erheben – darin ist auch Vukadinović zuzustimmen – dennoch bleibt auch zu reflektieren, dass Mauls ‚Kritik‘ an #MeToo unter anderem in die völlige Affirmation des Bestehenden umschlägt.3 Sehr kritikwürdig ist in diesem Kontext exemplarisch die Aussage Anastasia Iosselianis in dem Beitrag „Iranischer Imperialismus, antiimperialistischer Egalitarismus“, dass „Antiimperialismus – gleich welcher Form und Schule“ abzulehnen sei. Folgt man dem Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn, so gälte es bezüglich Antiimperialismus und Antikolonialismus eher in „eine aufgeklärt-egalitäre, eine identitär-universalistische und eine – so paradox es klingen mag – selbst rassistische“ Variante zu unterscheiden.4

gt auch dieser Band berechtigte Kritik an postmodernen Ansätzen und am politischen Aktivismus queerer Provenienz vor. Dass hierbei kaum grundsätzlich neue Argumente verhandelt werden, könnte man nun wie folgt deuten: die linke (und feministische) Debatte scheint ziemlich auf der Stelle zu treten, was sich in der stetigen Veröffentlichung von einführenden Sammelbanden und Debattensammlungen, die zum überwiegenden Teil Zweitverwertung darstellen, äußert. Deshalb sei hier auch auf eine deutliche Schwäche verwiesen, die schon die beiden Vorgängerbände auszeichnete: Die AutorInnen jonglieren zwar mit Universalkategorien, wie Freiheit, Mündigkeit und Wahrheit, die jedoch großflächig unbestimmt und undialektisch sowie unvermittelt nebeneinander stehen bleiben. Gerade dadurch liefern sie sich allzu leicht einer (dann auch berechtigten) Kritik durch postmoderne Positionen aus. Manche Argumente erscheinen damit als verlängerter Arm Maulscher Restvernunft, die zwar mit Buzzwords wie ‚Freiheit‘ und ‚Mündigkeit‘ um sich wirft, aber längst zum bloßen Jargon verkommen ist – was nicht allzu untypisch für zeitgenössische Positionen aus dem Spektrum der antideutschen bzw. ideologiekritischen Szene ist. Das ist jedoch keine Absage an das Buch, denn en détail bleiben einige der darin verhandelten Beiträge, Ausführungen und Kritiken sehr lesenswert, andere hingegen sehr grobschlächtig und theoretisch vage, wodurch sich insgesamt ein ambivalenter Leseeindruck einstellt. Polemiker wie Maul und Witzmann mögen durchaus in einigen Punkten berechtigte Einwände erheben – darin ist auch Vukadinović zuzustimmen – dennoch bleibt auch zu reflektieren, dass Mauls ‚Kritik‘ an #MeToo unter anderem in die völlige Affirmation des Bestehenden umschlägt.3 Sehr kritikwürdig ist in diesem Kontext exemplarisch die Aussage Anastasia Iosselianis in dem Beitrag „Iranischer Imperialismus, antiimperialistischer Egalitarismus“, dass „Antiimperialismus – gleich welcher Form und Schule“ abzulehnen sei. Folgt man dem Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn, so gälte es bezüglich Antiimperialismus und Antikolonialismus eher in „eine aufgeklärt-egalitäre, eine identitär-universalistische und eine – so paradox es klingen mag – selbst rassistische“ Variante zu unterscheiden.4

Es wäre zudem äußerst sinnvoll gewesen, den Queerfeminismus ideengeschichtlich richtig zu verorten. Erst so ließe sich eine überzeugende Fundamentalkritik auf die Füße eines historisch-materialistischen Feminismus stellen, dessen Begriff von Universalismus nicht so unvermittelt wäre, wie dies bisweilen in Freiheit ist keine Metapher erscheint. Einer der zentralen Blöcke von Freiheit ist keine Metapher „Sediment des Zeitgeists – Zur Popularität des unkritischen Werks von Judith Butler“, kommt dagegen allzu polemisch daher; so ersucht Marco Ebert in seinem Beitrag Butler mit Bezug zu Leo Löwenthal als Falsche Prophetin auszuweisen. Natürlich ist es geboten, Butlers Verharmlosungen und Relativierungen von Jihadismus im Allgemeinen sowie Hamas und Hizbollah im Besonderen scharf zu kritisieren, was auch Ebert in seinem Beitrag schafft; das gilt besonders für Butlers in der Theorie angelegten Antizionismus. Sie jedoch als ordinäre Faschistin vom Schlage eines William Dudley Pelley zu markieren, erscheint allzu leichtfertig und plump. Hinsichtlich Butlers Gender-Theorie sollte vielleicht auch noch einmal eine generelle Debatte darüber angestoßen werden, worin eigentlich tatsächlich ein kritischer Gehalt liegen könnte und was in der Rezeption daraus gemacht worden ist. Denn Butlers Theorie war von ihrer Stoßrichtung her explizit antiidentitär ausgerichtet und forderte nicht das Kategorisieren um des Kategorisieren willen; jedoch ist es im queeren Milieu längst Usus, Schublade um Schublade zu öffnen und jegliche Emotion, Charaktereigenschaft oder sexuelle Orientierung neu zu kategorisieren, was einem vom Anspruch her antiidentitären Denken ziemlich zuwider läuft. Dass ‚Freiheit‘ keine Metapher sei, bleibt insgesamt ob der begrifflichen Unschärfe zu vage, da genau dies laut dem – wohlgemerkt – didaktischen Anspruch des Titels verdient hätte, genauer ausgeführt zu werden. Kurzum: Dem Band fehlt damit deutlich ein einführender Beitrag, der sich den Kategorien von Freiheit, Mündigkeit, Wahrheit etc. annimmt. Man hätte diese in einer an Hegel angelehnten bestimmten Negation verorten können, die z.B. deutlicher den Ausschluss des ‚Weiblichen‘ zu fassen vermag und diese Begriffe und Kategorien im Sinne einer dialektischen Betrachtung beweglich und offen hält, anstatt sie – wie das partiell getan wird – so starr und ahistorisch gegen die zurecht kritisierten Dogmen der Postcolonial und Gender Studies anzuführen.

Dass das anders geht, zeigt der bereits 1993 erschienene Sammelband, Der Streit um Differenz, in dem es Seyla Benhabib im Streitgespräch mit Judith Butler überzeugend gelang, eine universalistische Position, die sich in der kritischen Theorie verortet, zu beziehen. Die dort verhandelten Debatten zwischen Benhabib, Butler, Drucilla Cornell und Nancy Fraser können als Gespräch zwischen zweiter und dritter Welle des Feminismus gelesen werden und haben an Aktualität nichts eingebüßt. Sich gegen das vermeintlich offenkundige Bündnis von Postmoderne und Feminismus wendend, welches zeitgenössisch noch stärker als 1993 ausgeprägt sein dürfte, fragte Benhabib: „Feminismus oder Postmoderne?“ und unterstrich, dass „die postmodernen Positionen nicht nur das Spezifische der feministischen Theorie auslöschen, sondern sogar das Emanzipationsideal der Frauenbewegung schlechthin in Frage stellen“.5 Gegen Postfeminismus und Poststrukturalismus Butlerscher Provenienz, die auf dem Tod des Subjekts, der Geschichte und aller Metaphysik beruhen, plädiert Benhabib darin für eine schwache Version dieser „Tode“, die zugleich versucht das politische Subjekt der Frau zu erhalten. Wollte man dem selbst gesetzten didaktischen Anspruch daher gerecht werden, der explizit herauszuarbeiten hätte, was eben genau am Partikularismus und Kulturrelativismus postmoderner Provenienz und der damit verbundenen Absage an einen universalistischen Feminismus so problematisch sei, hätte man dies deutlicher anhand einer immanenten Kritik der feministisch-postmodernen Positionen herausarbeiten können. Recht unterbelichtet bleibt in Freiheit ist keine Metapher zudem das Konzept des Intersektionalismus. So bezieht sich Rocio Rocha Dietz in ihrem Beitrag zwar auf die Kritik durch die Sozialwissenschaftlerin Karin Stögner und streicht korrekt heraus, dass in der Trias von Race, Class und Gender der Antisemitismus nicht vorkomme bzw. lediglich unter der Kategorie Race subsumiert werde. Von Dietz ausgeblendet wird hierbei jedoch, dass Stögner sich vielmehr an einer rettenden Kritik des Intersektionalismus versucht, die Ideologien wie Antisemitismus, Sexismus und Rassismus in ihren Verstrickungen zur Gesamttotalität zu begreifen sucht und damit eine Vermittlung zur kritischen Theorie Horkheimers und Adornos anstrebt. Die Frage nach dem Intersektionalismus – gleich ob man sich affirmativ oder kritisch dazu positioniert – bleibt im Band kaum berührt, wenn dieser nicht nahezu vollends negiert und für unbrauchbar erklärt wird.6

Verbleibt der zeitgenössisch vorherrschende Begriff des Intersektionalismus tatsächlich unterkomplex, was das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus angeht, so weisen Sama Maani, Polina Kiourtidis und Hannah Kassimi mit Verweis auf die in der Tradition der kritischen Theorie stehenden Wissenschaftler Moishe Postone und Detlef Claussen auf eine notwendig vorzunehmende Unterscheidung beider Phänomene hin. Kiourtidis stellt hierbei auch heraus, dass es ein „Mythos“ sei, dass „zwischen Antisemitismus und Antizionismus“ eine „klare Trennung“ vorliege.

Schlussendlich hätte man auch Edward Saids Orientalism sowie dessen überbordende Rezeption in den Geisteswissenschaften, auf das mitunter weite Teile Butlers Argumentation rekurriert7, umfassend diskutieren müssen. Das Saidsche Gründungswerk des Postkolonialismus verfügt etwa in Ethnologie und Religionswissenschaft über maßgebliche Deutungshoheit und hat der politisch Linken über zahlreiche Multiplikatoren vermittelt die Fähigkeit zu einer Religionskritik – gleich ob im Voltaireschen, Feuerbachschen oder Marxschen Sinn – ausgetrieben.8 Bis auf wenige Ausnahmen – Ljiljana Radonić, Hannah Kassimi, Fathiyeh Naghibzadeh und Janina Marte – die sich rudimentär mit Said auseinandersetzen oder ihn als problematischen Angelpunkt der Postcolonial Studies zumindest benennen, lässt dies das Buch leider vermissen. Ungeachtet der mangelnden inhaltlichen Tiefe und diesen Versäumnis bleibt offenkundig, dass eine an den Postcolonial und Gender Studies angelehnte kulturrelativistische Haltung Kinderehen, Angriffe und Säureattacken auf Frauen sowie Vollverschleierung und Genitalverstümmelung schön redet bzw. gar verleugnet. Man reibt sich immer wieder verwundert die Augen über derartige Relativierungen und mag kaum glauben, dass sich als Feministen verstehende Subjekte derartig positionieren, aber diese Dinge sind evident und werden im Band anhand zahlreicher Beispiele veranschaulicht. Trotz der angesprochenen Schwächen soll hier eine Leseempfehlung stehen bleiben, die zugleich einfordert, sich umfassender mit den Ikonen der Gender und Postcolonial Studies auseinander zu setzen. Im Zentrum einer kritischen Auseinandersetzung mit postmodernen Dogmen hätten dabei unbedingt Saids Rassismus und „Israelkritik“ zu stehen, ohne das Theorem des Orientalismus vollends zu negieren, denn dieses gälte es im Sinne kritischer Theorie einem Zeitkern der Wahrheit nach entsprechend kritisch zu reflektieren. Die Kritik postkolonialer Theoriebildung im Allgemeinen und Saids sowie Butlers im Besonderen darf deshalb auch nicht darin umschlagen, die Geschichte des wissenschaftlichen Rassismus und Kolonialismus zu verleugnen. Das Problem besteht viel eher in der Dogmatisierung dieses Theorems sowie im Ausblenden Saids eigener rassistischer Perspektive, die alles westliche Denken negiert9 und jeglichen antiimperialistischen Bewegungen einen Freifahrtschein ausstellt, weil sie auf der Romantisierung des ‚Anderen‘ beruht. Ein gutes Beispiel für eine emanzipatorische Analyse liefert hingegen Dennis Schnittler in seinem Beitrag „Der ewige Neger“, in dem er eine umfangreiche materialistische Analyse des Rassismus und der Verschränkung von Produktivitätsgefällen mit kolonialer Geschichte vorlegt.

Positiv hervorzuheben sind auch die Beiträge, die sich mit dem Iran und dem Jihadismus beschäftigen. So wird der totalitäre Charakter des theokratischen Regimes der Iranischen Republik bündig und prägnant analysiert. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er auf der Sharia fußend die Negation einer Gewaltenteilung legitimiert und bis ins äußerste Privatleben durchgesetzt wird sowie als oberstes Ziel die Auslöschung des Staates Israel inne hat. Der politische Islam wird dabei als nicht mit den Grundsätzen universeller Menschenrechte und persönlicher Freiheit vereinbar charakterisiert. Dies wird von vielen westlichen Linken aufgrund der Dogmen des Kulturrelativismus und Antiimperialismus geleugnet und fußt auf einem unterkomplexen Weltbild (Unterdrücker versus Unterdrückte). Das führt mitunter dazu, dass koloniale Vergangenheit islamisch-arabischer Herrschaft ignoriert wird, bedienen sich derartige Perspektiven doch einem strikten Okzidentalismus (Ian Buruma und Avishai Margalit), der ausschließlich den Westen, nicht aber das imperialistische Regime in Teheran zu betrachten in der Lage ist. Richtig ist auch, dass dem Weltbild des postmodernen Antiimperialismus und Kulturrelativismus folgend, der imperialistische Charakter des Iranischen Regimes ignoriert wird, was in der Unterstützung des Al-Quds-Tages sowie der BDS-Kampagne durch Linke gipfelt. Beides hat seine Ursprünge im Iran.10

Hinsichtlich des Jihadismus analysiert der Psychoanalytiker Maani die klagende „Weltsicht aller Islamisten“, die den Verlust von „Würde“ und „Ehre“ und damit den Machtverlust des politischen Islam fürchten; Maanis Deutung nach identifiziere und sehne sich der Islamist nach einem goldenen Zeitalter des „frühen Islam“, was seinen „Wut und seinen Hass“ „radikalisieren“ und an den USA, Israel, Juden sowie dem Kapitalismus ausagieren lasse. Das Gezeter um die Mohammed-Karikaturen dient Maani hierfür als negatives Exempel, dem er das Beispiel vom 2011 aufgeführten Theaterstück The Book of Mormon entgegenhält, was nicht ansatzweise zu ähnlichen Reaktionen geführt habe, da im kollektiven Bewusstsein der Mormonen der Ehrbegriff nicht annähernd so verankert sei; vielmehr habe die mormonische Kirche lakonisch wie folgt reagiert: „Sie haben das Stück gesehen, lesen sie jetzt – das Buch“. Es bleibt zu hoffen, dass sich linke Gesellschaftskritik reformulieren lässt, die sich gegen die Neue Rechte positionieren kann, ohne die Kritik der Religion der Kritik des Rassismus zu opfern. Dass „Freiheit weder westlich, noch östlich, sondern universal“ sei, wie es iranische Feministinnen zuletzt Anfang 2018 forderten, bleibt damit an den Marxschen kategorischen Imperativ zu koppeln: „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“. Freiheit ist keine Metapher kann bei allen angesprochenen Kritikpunkten durchaus einige Argumente hierfür liefern.

von Mathias Beschorner

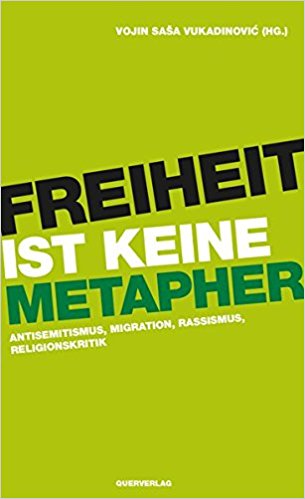

Freiheit ist keine Metapher. Antisemitismus, Migration, Rassismus, Religionskritik

Querverlag zu Berlin 2018

489 Seiten

20 Euro

1 Z.B. an der Reaktion Judith Butlers und Sabine Harks, bei der die Kritik von Beißreflexe in die Nähe der Neuen Rechten gerückt worden ist, ablesbar: Vgl. Butler, Judith; Hark, Sabine: Die Verleumdung. Denunzieren die „Emma“ und die Verfasser des Buches Beißreflexe die Gender-Theorie? Judith Butler und Sabine Hark finden die Angriffe infam und wehren sich. In: Zeit: https://www.zeit.de/2017/32/gender-studies-feminismus-emma-beissreflex, 2. August 2017, abgerufen am 16.10.2018.